公共场所心肺复苏普及之重要

近来,“猝死”这个词出现的频率越来越高,尤其到了秋冬季节,每年都会看到众多关于猝死的新闻。

2019年11月1日,30岁的上海交大附属医院瑞金医院医生江金健,凌晨猝死在办公室。

2019年11月26日,广东省卫健委副主任、党组成员陈义平同志在电梯中突然晕倒,经抢救无效不幸逝世;

2019年11月27日,台湾男艺人高以翔,在凌晨录制综艺节目时发生心源性猝死经抢救无效死亡……

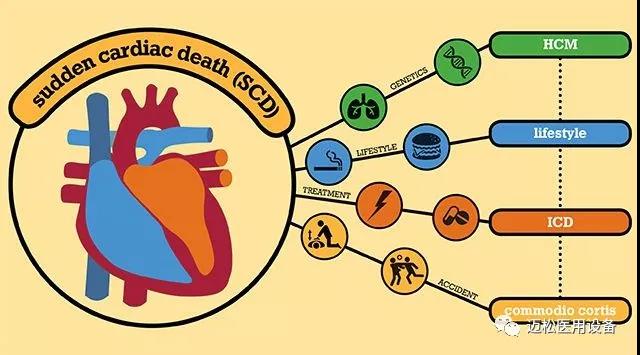

下面我们来认识一下猝死

猝死定义

猝死——是人类的最严重的疾病。世界卫生组织(WHO)的猝死定义:“平素身体健康或貌似健康的患者,在出乎意料的短时间内,因自然疾病而突然死亡即为猝死。”

其实猝死并不少见!据《中国心血管报告2018(中文版)》显示,估计中国每年发生心脏性猝死54.4万例,且男性高于女性。

事情发生后,有人默哀叹息,将悲痛藏于心中;也有人站出发声,如果……

如果平时他们的工作强度减一点;

如果平时公共场合急救设备配全;

如果当时能在第 一时间正确抢救;

……

或许悲剧就可避免

心源性猝死之所以如此难以防范,重要的原因在于高达87.7%的心脏骤停事件发生在医院以外,在最需要专业医疗救助时往往得不到专业救助。

当你看到有人躺倒路边时,最可靠也最常见的反应大概是打120——只可惜,对于心脏骤停的人来说,中国的救护车也是远水救不了近火。

不同国家对救护车到达现场所承诺的时间均不相同,美国和日本为7分钟左右,英国指定救护车到达时间限制为8分钟,而中国某一线城市则为15分钟左右。这15分钟等来的救护车,给心脏骤停的 人带来的只能是死神。

《美国心脏病学会杂志》的研究表明,当遭遇院外的心脏骤停,在没有进行心肺复苏等抢救措施的情况下,每多延迟一分钟,存活率就下降7%~10%——15分钟后,哪还有什么存活率可言。

等不到救护车怎么办?路人来救。这才是大部分情况下,心脏骤停最有效的救助方式。

急救应成为每个人的必修课!出现“猝死”症状患者应该如何抢救

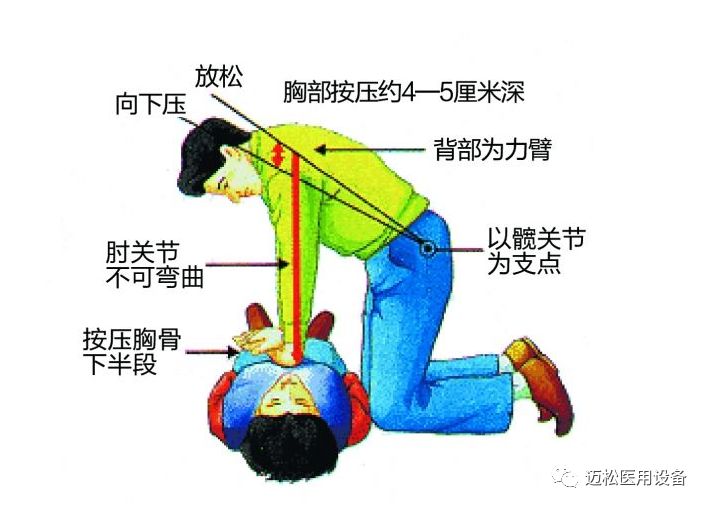

心肺复苏很简单,传统心肺复苏采取人工按压和人工呼吸:

(1)患者平躺,头后仰;

(2)抢救者跪在患者一侧;

(3)抢救者两手一上一下重叠,手臂绷直,垂直下压患者胸骨下半部(简单定位为两乳头连线与胸骨的交点);

(4)按压使患者胸骨下降幅度5cm左右,按压频率110次/分钟,并有节奏感:

(5)每按压30次,则停下来,进行口对口人工呼吸2次(也要有节奏感,同时口对口人工呼吸时要捻住患者的鼻子不给漏气,并确保所吹的气都吹进患者的肺里!);

(6)一直抢救到专业人员到场为止!

(7)千万不要一味地等待专业急救人员,哪怕是一个不标准的心肺复苏,也是给患者的希望,一味地等待,将意味着患者失去希望!

令人遗憾的是,传统的徒手CPR时到达心脏和脑的血流非常少,所以尽管徒手心肺复苏作为标准心肺复苏术已经走过了50年,但是大多数心脏骤停患者仍以死亡告终。研究指出,徒手心肺复苏仅能提供相当于正常生理情况下10%~20%的血流给心脏,20%~30%的血流给脑。

医学界对于高质量的心肺复苏技术具有急切需求,加上传统徒手心肺复苏的固有局限性,激发了能增加循环血量的新技术的热潮。心肺复苏的机械设备发展也走过了一定的历程。

当然,不管是徒手心肺复苏还是机械式心肺复苏(心肺复苏机),最终的目标是提高心脏骤停患者心脏和脑的灌注血流量,避免心脏和脑进入不可逆转的死亡状态,并逐步修复心脏和脑脏器官工作机能。

然而,目前我国医院心肺复苏机的配备逐渐走上了规范化建设的轨道,但是公众场合心肺复苏机还未受到大家的重视,建议给大家普及心肺复苏知识的同时,公共场合急救设备配备齐全,拯救更多生命!